ネックラインの入れるダーツを説明していきます。

前身頃と後身頃に分けて説明していきます。

前身頃に取る際はジャケットやコートなんかでは良く取ったりします。

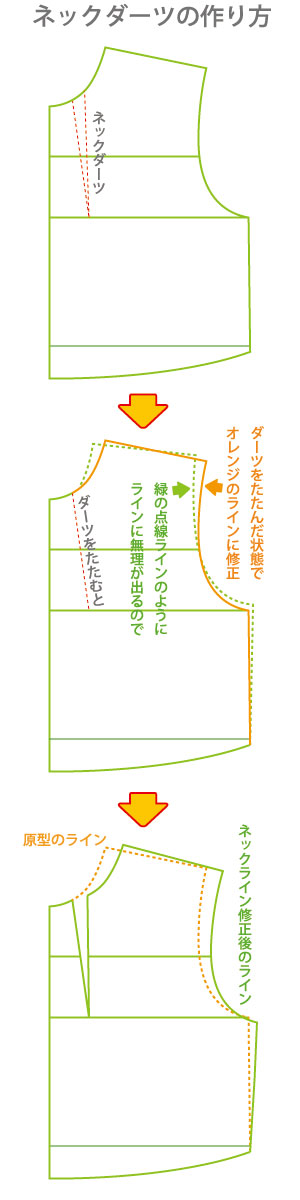

基本的に順序としてはショルダーダーツの時と同じでダーツを作って、

ダーツを倒した状態で製図に無理が出ないように修正して広げると、

3つ目のような製図になると言う事だけなのですが、

前身頃のネックライン中心線から4cm位のところに、

幅2cm位のダーツを作ります。

あとはダーツを倒してラインに無理が出ないように

原型を基本にトレースしていきます。

このネックダーツは基本形になるのですが、

立体製図の段階では首元のたるみを取ったりする際にとても重宝します。

首もとのラインを綺麗に出す際に使用するので

覚えておいたほうが良いです。

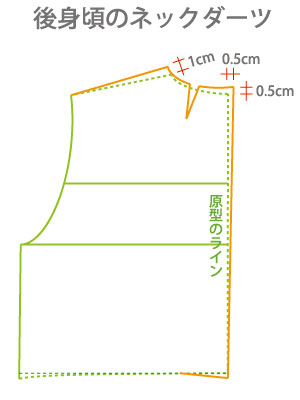

後身頃に使用するネックダーツは

あまり使用する機会はないかもしれませんが、

まれにドレスやブラウス、コートなどで使用する事があります。

製図の順番としてはネックラインから

肩方向に1cm出して肩のラインを引きなおします。

後ろの中心線から上に0.5cm、横に0.5cm出した位置に点を打ちます。

その点を基準にネックラインをDカーブルーラーなどで引きなおして、

幅1~1.5cm長さ4cm~5cmのダーツを書き込みます。

たたんだ際にネックラインに無理が出ないようにダーツを畳んだ状態で、

ラインを引きなおしてください。

ここまで説明しておいてなんですが、

私は肩や後のネックにダーツのラインが来るのがあまり好きではないので、

アームホールで調整するか、後身頃の縫いあわせで調整したり、

サイドダーツで調整しています。

でもこのダーツも前回のダーツもその部分部分に

綺麗にラインを出す際に使用できますので、覚えていて損は無いです。

背中に縫い線が無い場合は必ずと言っていいほどあるとラインが綺麗に出せます。

コスプレ衣装を作る際は普通の服とは違った製図を

多々使用することが多いので、デザインによっては使用する機会もあると思います。

今まで沢山の製図をしてきましたが、

どの衣装も平面裁断⇒立体裁断⇒試作を数回作って⇒最終的な型紙は

最初の平面裁断からかけ離れたものになっています。

やはり普通の服とは違うイメージのものを作りたい場合は、

こういったダーツも使いこなせるほうが良いと思います。

どうしても普通の服をそのままだと、

何だか野暮ったい仕上がりになったりしますので、

加工して製作する方もその部分を直していくと

イメージにあわせた衣装が出来ると思います。

スポンサーリンク